„Die Digitalisierung aktiv zu gestalten und unser Land zur digitalen Leitregion zu machen – das ist das Ziel der Bayerischen Staatsregierung“.

„Die Digitalisierung aktiv zu gestalten und unser Land zur digitalen Leitregion zu machen – das ist das Ziel der Bayerischen Staatsregierung“.

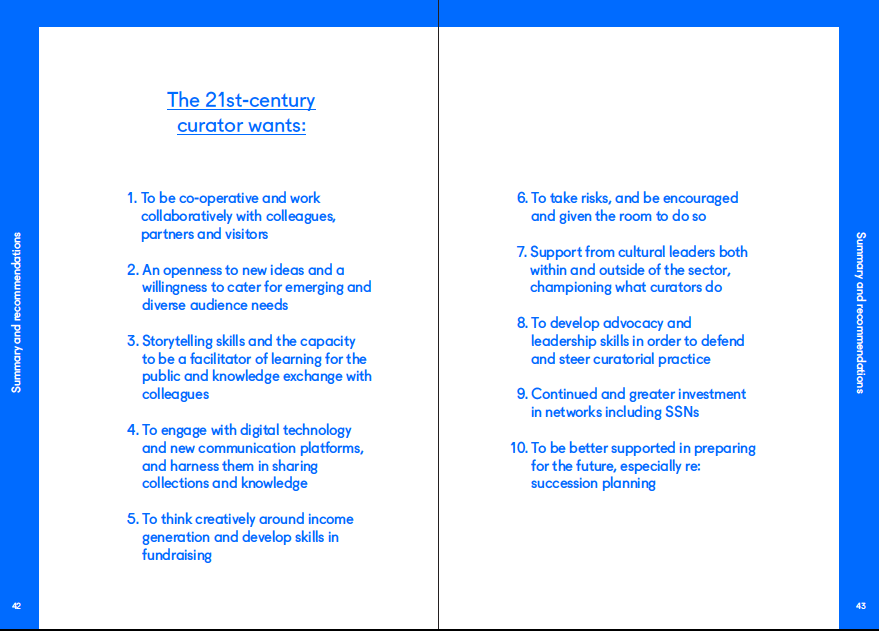

Das Motto des Bayerischen Digitalgipfel 2019 „Code Bavaria“, der im Oktober in der bayerischen Landeshauptstadt abgehalten wurde“ findet sich derzeit so oder ähnlich in vielen Programmschriften von Kommunen und Ländern. Meistens geht der Blick von Politik und Öffentlichkeit dann sofort auf die Industrie oder den Mittelstand, – dabei hat die digitale Revolution längst auch die Kulturbetriebe erfasst. Sie ist, da würde ich eine These des bayerischen Digitalgipfels korrigieren, schon lange nicht mehr nur eine „leise Revolution“. In den Museen, Theatern, Bibliotheken, Archiven und der Kreativwirtschaft rumpelt es gewaltig und kleine wie große Institutionen ziehen deutliche Spuren in und durch die Digitalisierung. Zuweilen sind das zarte Fährtchen, mitunter schon deutliche Wege und auch ein paar breit asphaltierte Autobahnen sind dabei.

Digitale Transformation im Kulturbetrieb

„Digitale Transformation“ bedeutet auch in der Kultur Veränderung und Innovation. Dabei geht es – im eigentlichen Sinne – längst nicht mehr um temporäre Entwicklungen oder befristete Projekte, sondern um die Verstetigung neuer Aufgaben und Verantwortungen in einer zunehmend digitalisierten Kulturlandschaft und Gesellschaft. Es geht um eine Warnehmungsschärfung, die Verhandlung von „Handlungsbereitschaft“ und ggf. die Herstellung von „Handlungsfähigkeit“. Es geht um Professionalisierung.

Digitalisierung wirkt in den Kultureinrichtungen in nahezu alle Arbeitsbereiche. Sie verändert Arbeitsstrukturen und Projektabläufe, Stellenbeschreibungen und Leitbilder. Es geht um digitale Kompetenz, um die Themenbereiche Infrastruktur und Ausstattung, um den Blick auf das „Publikum im Wandel“, um die Idee des „erweiterten Museums“ und die Gestaltung einer eCulture sowie um das Change Management, die eigentliche Digitale Transformation in den Organisationen.

Eine Frage der Wahrnehmung

Der Entwurf einer digitalen Strategie beginnt in der Regel bei der Findung einer einheitlichen und verbindlichen Definition von „Digitalisierung“ und der Feststellung, welche Aufgabenbereiche über eine Strategie erfasst und strukturiert werden sollen. Tatsächlich lassen sich in den Museen, den einzelnen Abteilungen und sogar in den Wahrnehmungen unterschiedlicher Mitarbeiter mitunter sehr diverse Vorstellungen festhalten: was für den Einen die strukturierte digitale Erfassung von Objekten in Bildern und Metadaten bedeutet, ist für den Anderen die Weiterentwicklung eines Medienkonzepts in der Schausammlung und kann sich z.B. in der Einführung eines Multimediaguides oder der Aufstellung von Medienstationen erschöpfen. Ebenso häufig begegnet aber auch die ausschließliche Widmung einer digitalen Strategie an die Konzeption und Steuerung von Instrumenten und Kampagnen in der digitalen Kommunikation, also Aufgaben in der Redaktion von Webseiten oder den Sozialen Medien. Mitunter finden sich in den einzelnen Häusern, quer durch die Abteilungen und sogar die Auffassungen der Mitarbeiter divergierende Vorstellungen zur Digitalisierung, die auf deutlich subjektiven Wahrnehmungen gründen. Womöglich ist der Mangel an Reflexion über das, was Digitalisierung tatsächlich bedeutet oder bedeuten kann bzw. in der unmittelbaren Anwendung auf einzelne Aufgabenbereiche des Museums verändert, ein ernstes Erfolgsrisiko. Tatsächlich erfasst eine digitale Strategie alle vorgenannten Aufgaben- und Themenfelder, bedeutet aber meist noch mehr.

Vom Workoverload zum Paradigmenwechsel

Wer strategisch agieren möchte, sollte weniger aus einem Workoverload in eine Veränderungsnotwendigkeit fallen, als vielmehr vorab definieren, was das eigene Haus, die Abteilungen und die Mitarbeiter darunter verstehen und welche Ressourcen eingebracht werden können (oder sollen). Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung sollte über eine IST-Analyse der jeweilige Zustand ermittelt und eine Zieldefinition formuliert werden. Digitalisierung bedeutet dabei aber nicht nur den Blick auf die im eigenen Haus initiierten und kontrollierten Prozesse, – sondern auch den Blick auf das digitale Gegenüber: den Menschen und die Maschine. Je präziser in der Regel diese Zielgruppen oder Zielstellungen erfasst, definiert und entwickelt werden, umso erfolgreicher sind vielfach entsprechende Konzepte, Kampagnen und Produkte. Eine Suchmaschine oder Schnittstelle zu einem Fachportal will im Grunde genauso exakt und zuverlässig bedient werden, wie ein Fachexperte in der freien Websuche oder ein durch das Haus schlendernder Laie, der über das eigene Smartphone vertiefende Information zu den Exponaten recherchiert. Neben diesen, von den Kultureinrichtungen meist kuratierten und kontrollierten Kommunikationsräumen sind aber auch Wirkungsflächen festzustellen, die jenseits einer Kontrolle oder Wahrnehmung der Häuser liegen. Hier finden die Institutionen vielfach nicht nur ein öffentliches Meinungsbild, sondern auch mitunter neue Rollen – als Datengeber, Initiatoren oder Moderatoren von kollaborativen oder partizipativen Prozessen und Formaten, oder als Gastgeber, als Host, für eine oder viele Communities. Das Netz und vor allem die sozialen Medien transportieren dann Informationen über Produkte, Themen oder ganze Institutionen, die ausschließlich über die Beiträge des Publikums generiert werden. Diese Informationen werden platziert – ob es die Museen wollen, oder nicht. Es gilt mitunter: wer sich nicht selber digitalisiert, wird es unter Umständen von Außen. Bei unserer Analyse der Facebookaccounts von Museen in Bayern kamen wir zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der auffindbaren Profile nicht von den Museen selbst initiiert oder kontrolliert war und sogar vielfach außerhalb des Wahrnehmungsraums der Häuser existierte. Mitunter jahrelang. Und das, obwohl viele dieser Profile von der Öffentlichkeit als „offiziell“ verstanden wurden und teils massiv mit guten oder kritischen Kommentaren bespielt wurden. Der hier mitunter entstandene Handlungsdruck (manchmal sogar: Handlungsnotwendigkeit) stellt bis heute die Frage nach einer Verantwortung – offenbart aber auch eine Chance: er hat viele Museen zur Auseinandersetzung mit neuen Wegen der Kommunikation bzw. Vermittlung geführt und im Resultat Aufenthaltsräume bespielt, die in den alltäglichen Lebenswirklichkeit der Öffentlichkeit selbstverständlich sind – und in denen die Museen bereits vorhanden waren.

Im Blick auf die Digitalisierung sprechen wir schon lange von einem Paradigmenwechsel, der die Häuser mit neuen Perspektiven in der „Objektdokumentation“ und der Vernetzung von Wissen versorgt, erweiterte Spielflächen einer „Ausstellung“ verfügbar macht, über Technologien wie AR und VR neue Formen des Zugangs zu Kulturschätzen ermöglicht oder über die Sozialen Medien mit neuen Methoden des Audiencedevelopment oder des Outreach konfrontiert.

Von der digitalen Erfassung von Sammlungsbeständen zur eCulture

Ausgangspunkt der meisten digitalen Strategien ist die digitale Erfassung von Sammlungsbeständen. Diese Arbeit sollte als „Digitalisierungsstrategie“ aber von der übergeordneten „Digitalen Strategie“ unterschieden werden. Letztere organisiert den Rollout der erfassten Daten in Services, Produkte und Schnittstellen. Die digitale Inventarisation und Dokumentation erfolgt in der Regel primär für die interne Arbeit und zentrale Prozesse wie den Leihverkehr etc. Mitunter haben diese Datensammlungen aber auch Schnittstellen nach Außen und (in Teilbeständen) einen (digitalen) Weg an eine diverse Öffentlichkeit. Dabei nutzen viele Einrichtungen nicht nur eigene Serverstrukturen sondern auch kollaborative Systemarchitekturen oder Kulturportale wie Europeana, Deutsche Digitale Bibliothek, Wikipedia o.ä.. Die Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit der hier entstehenden Datenbestände und Architekturen über Parameter wie Standardisierung, Konsolidierung, Vernetzung oder Open Access, ist ein wesentliches Erfolgskriterium einer digitalen Strategie. Zudem markiert der kreative Umgang, die strategische Inwertsetzung der Daten, und die Zuverlässigkeit der Schnittstellen nach Außen immer öfter auch die Relevanz der eigenen Sammlung im Netz. Ein schlüssiges und nachhaltiges Konzept verstehe ich als einen wesentlichen Faktor der Zukunftsfähigkeit eines Museums. Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien im Bereich der Kultur wird aber erst zu einer echten eCulture, wenn er zum Forschungs-, Bildungs- und Vermittlungsauftrag der Institution beiträgt und diesen aktiv gestaltet. Aktive Gestaltung bedeutet die Ermöglichung von relevanten Vermittlungskonzepten für vielfältige Veröffentlichungen oder Nachnutzungshorizonte.

Der Blick auf das Publikum

Auch das Publikum kommt im Kontext der Digitalisierung zu neuen Rollen. Durch die analogen und digitalen Schausammlungen und Ausstellungen schreitet und klickt sich heute ein Gegenüber, das an den unterschiedlichsten Orten und in denkbar differenzierten Situationen Kulturdaten vor allem über mobile Endgeräte abfragt, – das in seiner Wertigkeit als („digitaler) Besucher erkannt, gewertschätzt und bedient werden möchte. Fast jeder Museumsbesuch beginnt heute an einem Smartphone und, allein auf die Besucherzahlen geblickt, haben die Museen heute wohl „das meiste“ Publikum im Netz. Ich gehe davon aus, dass wir alle längst verstanden haben, dass das Digitale den Besuch im Museum nicht ersetzen und auch die Begegnung mit dem Original nicht einschränken will. Diese Frage stellt sich heute nicht mehr. Es geht auch nicht um eine Konkurrenz, sondern ein Miteinander. Wir haben aber auch verstanden, dass sich mitunter die Art und Weise, wie Kultur vom Publikum rezipiert wird, verändert: Partizipation und Kollaboration wachsen als neue Handlungsmodelle an die Museen heran und die erschließenden Metadaten der in den Museen verwahrten Objekte sind eine kostbare Ressource für eine Zukunft auf internationalen Bühnen. Und trotzdem ist der digitale Besucher für die meisten Museen noch ein weitgehend Unbekannter, weil die Instrumente fehlen, weil es an Professionalisierung, Zeit und Arbeitskräften oder Budgets mangelt um qualifizierte Analysen zu fahren. Kaum ein deutsches Museum kann, nach meiner Wahrnehmung, aussagekräftig und differenziert über die eigenen Fans, Freunde und Follower, die digitalen Besucher und deren Nutzungsgewohnheiten oder Interessen berichten, – und das obschon die meisten Häuser (in Bayern sind es 95%) seit Jahrzehnten eine Website betreiben und auf vielen digitalen Bühnen unterwegs sind. Vor so einem Hintergrund fällt es schwer eine belastbare Definition zur Wertigkeit des digitalen Besuchers zu formulieren. Dabei wäre der Handlungswille in vielen Häusern vorhanden, die Handlungsfähigkeit ist aus den verschiedensten Gründen aber vielfach erheblich eingeschränkt. Mir scheint auch aus diesem Grund erarbeiten in den letzten Jahren viele Einrichtungen „digitale Strategien“, die die Konzepte des „Wollens“ und „Sollens“ in die Dimensionen des tatsächlichen „Kennens“ und „Könnens“ portieren.

Digitale Kompetenz und Digital Literacy

Wenn wir über „Digitale Kompetenz“ sprechen, meinen wir noch nicht mal die vielbemühte KI, sondern zunächst und vor allem auch „Human Intelligence“. Es geht um „Data“ und „Digital Literacy“, um die Fähigkeit des Einzelnen, über digitale Medien dargestellte Informationen unterschiedlicher Formate zu verstehen und selbstbestimmt, souverän, verantwortlich und zielgerichtet anwenden zu können. Das sind mitunter neue Kompetenzen, die in die Stellenbeschreibungen und Köpfe der Mitarbeiter wachsen (müssen). Das sind mitunter auch neue Stellen, die maßgeblich die Veränderungsfähigkeit der Institutionen entwickeln. Und das sind Berufsbilder, die sich ändern. Bei der Entwicklung von Handlungsfähigkeit und Handlungsräumen in diesen Settings sind alle zentralen Arbeitsbereiche betroffen: Dokumentation, Vermittlung, Kommunikation und Verwaltung. Das Digitale als eine selbstverständliche Arbeitsumgebung, Forschungs- und Vermittlungsbühne im lokalen, nationalen und internationalen Diskurs. Es fängt beim Diensthandy oder WLAN an, geht über Software für Projektmanagement, Wissens- und Customer-Relation-Management zu den Themen von E-Commerce, Digital Publishing, KI oder Cloudlösungen. Es ist ein weites Spektrum, das in der engen Verzahnung mit der „digitalen Transformation“ der Häuser ganzheitlich und langfristig entwickelt werden muss. Das funktioniert weder im Rahmen befristeter Projekte noch im Kontext fremdregulierter Handlungsräume. Das ist eine Daueraufgabe, die zur erfolgreichen Umsetzung bestimmte Voraussetzungen hat. Und es macht kaum einen Sinn, wenn die über Projekte generierten Erfahrungen und Kompetenzen ausschließlich in temporär befristeten Projektstellen oder bei Hilfskräften aufgefangen werden.

Das erweiterte Museum

Auch zur Idee des „erweiterten Museums“ finden sich mittlerweile viele Konzepte. Dieses vernetzt sich auf internationaler Bühne mit Wissenschaft bzw. Öffentlichkeit und experimentiert mit digitalen Präsentations- und Vermittlungstechniken für ein diverses Publikum. Ambitionierte Eirichtungen wie z.B. das Jüdische Museum in Berlin arbeiten am Leitbild eines „Museums ohne Mauern“: Dabei geht es nicht nur wesentlich um rechtliche Fragestellungen in Bezug auf Nutzungs-und Nachnutzungshorizonte von Objektabbildungen und tiefenerschliessenden Metadaten, – „es geht auch“ ganz besonders „um die Frage, welches Verhältnis das Haus mit seinen Online-Besucher*innen eingehen möchte. (…) Je offener die Lizenz, desto freier sind die Nutzer*innen in der Nachnutzung der bereitgestellten Daten. Je standardisierter die verwendete Norm, desto verständlicher das Signal.“

Die Vernetzung von Informationen

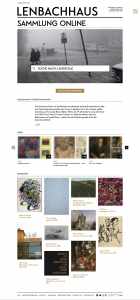

Das Internet macht nicht nur neue Dimensionen der Vernetzung von Informationen möglich, – es eröffnet auch den Blick auf sonst verschlossene Sammlungsbestände. Wenn in einem Museum aufgrund architektonischer, kuratorischer oder konservatorischer Vorgaben in der Regel nur wenige Prozent der eigenen Sammlung öffentlich ausgestellt werden können, so wachsen heute große Sammlungsbestände auf diversen Bühnen in den digitalen Raum. „Keine andere Anwendung veranschaulicht den Begriff „Digitales Museum“ so sehr wie eine Webseite, auf der die Sammlung eines Museums digital eingesehen werden kann“ heisst das z.B. beim Jüdischen Museum in Frankfurt. Das Lenbachhaus in München zeigt heute fast 2000 Objekte online, das Deutsche Museum um die 18.000, die Pinakotheken 25.000 und das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg über 93.000 Objekte. Da ist schon ein gut Stück Arbeit getan, – der Blick auf den Durchschnitt (in Österreich haben, so eine aktuelle Studie des Museumsbund Österreich, nur 18 % der Museen Online-Sammlungen, in Bayern sind es womöglich noch deutlich weniger) und der internationale Vergleich macht aber auch die weite Entwicklungsstrecken deutlich: beim Metropolitan Museum in New York finden wir 400.000 hochauflösende Objektbilder, die in geklärter Rechtesituation ohne Einschränkung dem Publikum via Open Access zur freien Nutzung angeboten werden. Im Rijksmuseum in Amsterdam sind es mittlerweile fast 700.000 Werke.

Handlungsfähigkeit bedeutet auch klare Rechtsgrundlagen und definierte Ressourcen

Wenn es darum geht Bestände im Internet sichtbar zu machen und einem allumfänglichen Bildungsauftrag gerecht zu werden haben wir im Blick auf die Bildrechte in Deutschland noch einiges zu tun: rechtliche Rahmenbedingungen müssen weiterentwickelt und den digitalen Anforderungen der Gegenwart angepasst werden. Zudem wissen wir, dass die Wahrnehmung und Steuerung digitaler Projekte in den Museen noch deutlich entwicklungsfähig ist.

Digitale Sammlungspflege ist eine der aufwendigsten Aufgaben der Museumsarbeit, – die Ressourcen sind heute aber nicht selten in anderen (nicht weniger wesentlichen) Aufgaben gebunden. Nur ein Bruchteil der musealen Gesamtbudgets fließt in die Digitalisierung (in Österreich 5%) und die Anzahl von nicht standardkonformen und wenig nachhaltigen Insellösungen ist legendär. Trotzdem werden seit Jahrzehnten deutliche Budgets für eben solche Produkte und Projekte ausgegeben. Dabei geht es um die Zukunftsfähigkeit vieler Sammlungen und deren Relevanz und Sichtbarkeit auf den Bühnen einer digitalisierten Gesellschaft. Um diesen Prozess anzutreiben und zu steuern braucht es Hilfestellungen und Anreize, eine entsprechende Förderpolitik für Initialprojekte und die Öffnung von (zu gern eben auch politisch verwalteten) Handlungsräumen. Es geht um Verstetigung und nicht um befristete Projektarbeit. Auch die Museumsberatung hat hier neue Pflichtaufgaben, die nachhaltige Konzepte und Strukturen bedürfen.

Hinweis: Der Beitrag dokumentiert meinen Vortrag auf der ICOM-Jahrestagung 2019 in München

Das Titelbild des Beitrags zeigt einen Ausschnitt aus dem farbigen Bucheinband von Ludwig Berwald: „Im Wandel der Jahrtausende. Eine Weltgeschichte in Wort und Bild“, 1890, aus dem Bestand des MKG Hamburg (Permalink in Onlinesammlung: https://sammlungonline.mkg-hamburg.de/de/object/Im-Wandel-der-Jahrtausende.-Eine-Weltgeschichte-in-Wort-und-Bild/BZV2014.1433/mkg-e00157986)